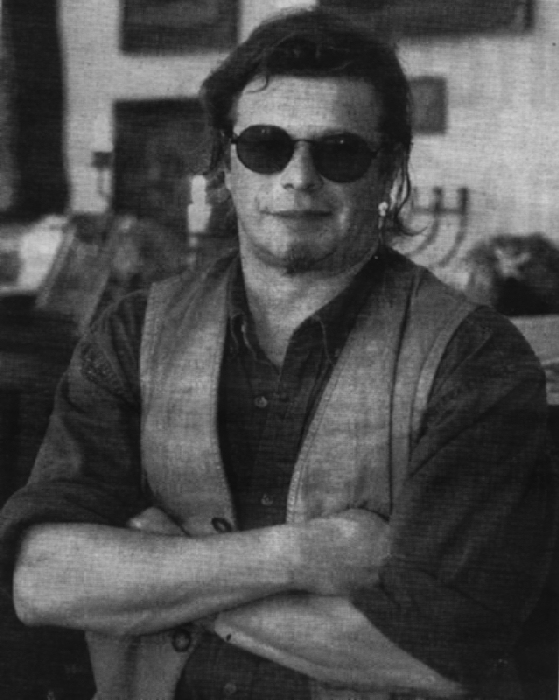

| Der Patriarch |

| Boris Grebenschikow und Aquarium beehren Deutschland |

|

»Müssen wir hier unbedingt Puschkin haben?« Boris Grebenschikow muß Fragen und Vergleiche austragen, er ist Star. In Rußland sprüht man nicht seinen Namen auf Häuserwände, sondern seine Texte. Im Westen bekam er dämliche Etiketten als russischer Bob Dylan, singender Clint Eastwood, erster russischer Rocker in Amerika verpaßt. Die russische Diaspora holt ihren Patriarchen auf eigene Kosten nach Deutschland, deutsche Veranstalter schreckte Unkenntnis ab, in Münster zahlten eintausend Leute. Emigrantentreue und millionenfacher Erfolg in Rußland resultieren nicht aus Mechanismen des Popmarktes. Grebenschikow ist Dichter. In der Sowjetunion kursierten schwarz kopierte Kassetten in unbekannter Anzahl, auf den Ausschluß aus dem Staatsbusineß antwortete er mit der Gründung der Kommune Aquarium nach dem Vorbild der Greatful Dead. Seit der Perestroika leidet er unter Verehrungen als Guru. Grebenschikow war an 70 CDs beteiligt, jede überrascht mit neuer Konsequenz. Von Folksongs über Dixieland zum Bombastrock der Siebziger, ein Dichter nimmt den Transporter, den Lyrik braucht. Ein ständiges formales Experiment, Rock, Jazz, Funk, Folklore, ungewöhnliche Instrumente, Gitarre, Fagott, Flöte, Violoncello. »Ein Musiker ist für mich wie ein Barde; einer, der viel weiß und deshalb viel zu sagen hat. ... Niemand behandelt Rock'n'Roll wie Dichtung. Aber es gibt bestimmte Gesetze in der Musik und bestimmte Gesetze in der Dichtung.« erklärte er sich Anfang der Neunziger. Der russische Off-Beat ist ein eigenes Universum, er drängt nicht, sondern verweilt. Grebenschikows Einspielung mit Dylans »The Band« ist ein Dokument anderer Welten, die amerikanische Combo macht ihren Job geradeaus, der Dichter schmeckt das eigene Wort ab und kommt einen russischen Herzschlag zu spät. Einige Scheiben später brach er einen Vertrag über zehn Produktionen mit CBS USA. Er hatte keine Lust, als »Schlageraffe westliche Stereotypen zu bedienen«. Nach Ausflügen in christliche Symbolik und buddhistische Philosophie atmet sein neues Album PSI das letzte Angstpotential des Westens vor Rußland, der parapsychologischen Forschung der Sowjetunion, die letzte Geheimnisse des Universums längst geklärt haben soll. In einem russischen Jugendzentrum Berlins sitzt »der große BG« und läßt Fragen über sich ergehen: »Ich weiß natürlich, daß so eine Frage für Historiker nicht relevant ist, aber ich stelle sie trotzdem, was wäre passiert, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte. Zu Breshnews Zeiten war alles ganz gut und billig, und es gab eine Avantgarde und viel Nonkonformismus.« Der Meister trinkt Bier in kleinen Schlücken, raucht Marlboro light und nuschelt witzige Antworten. Er bekommt Honig für ein süßes Leben geschenkt, eine letzte große Symbolfigur, die die Fragen der Welt klären soll, aber auch nicht kann. Russkij Berlin kündigt ihn als »den Leader eines ganzen historischen Moments« an. In Deutschland sind nur zwei Alben Grebenschikows aufzutreiben, die Konzerte haben also einen Sinn. Heinrich Hecht *** heute 20 Uhr, Berlin, Tränenpalast; 14. 11., München, Babylon |

| | |

| Anzeige | |

»Kommen wir jetzt zu einer ernsthaften Frage. Alexander

Puschkin, der dieses Jahr Jubiläum hat, verkörpert einen

der wichtigsten Volkscharaktere und stellte diese oft dar.

Sehen Sie sich auch als einen solchen Volkscharakter?«

»Kommen wir jetzt zu einer ernsthaften Frage. Alexander

Puschkin, der dieses Jahr Jubiläum hat, verkörpert einen

der wichtigsten Volkscharaktere und stellte diese oft dar.

Sehen Sie sich auch als einen solchen Volkscharakter?«